Présentation

La science médiévale en Occident fut largement le fait des clercs : les universités échappaient aux pouvoirs féodaux, et seuls des clercs y enseignaient. L’harmonisation des différents savoirs se faisait donc dès leur élaboration : le donné révélé était distingué du donné empirique, mais les deux restaient présents à l’esprit de tous et leur confrontation devant l’intelligence précédait tout énoncé public. La nécessaire cohérence entre les vérités de foi et les vérités naturelles demeurait une évidence commune. C’est ainsi que Nicole Oresme ou Nicolas de Cuse purent soutenir la thèse du mouvement de la terre sans recevoir d’autres objections que celles relevant d’une mécanique aristotélicienne réticente à se départir sans nécessité du sens commun. Avec la Renaissance, apparaît toutefois une classe de lettrés qui accède à l’autorité de la chaire sans passer par la tonsure cléricale. La confrontation des savoirs débouche sur le conflit entre deux autorités, dont l’affaire Galilée fut le prototype.

Galilée tenta une conciliation entre la thèse copernicienne et la Bible, en reformulant les règles de l’exégèse. Il posait en principe que le sens littéral de l’Écriture restait destiné au vulgaire, que la certitude de ses démonstrations rendait la science indépendante de la théologie, que l’auteur de l’Écriture n’avait en vue que le salut des âmes, que l’Écriture n’était pas contraignante à l’égard des énoncés de la science et que la charge de la preuve, contre Copernic, revenait aux théologiens.

Entre ces derniers et Galilée, la conciliation était impossible parce que l’héliocentrisme n’était pas une simple hypothèse mathématique destinée à rendre compte des mouvements célestes : l’idée héliocentrique était la plus puissante des idées « claires et distinctes ». Elle entraîna aussitôt une relativisation de la Terre, et donc de l’homme, dans l’économie de l’univers. Elle mettait en cause la fin que Dieu, pensait-on, s’était proposée en créant le monde ; à terme, elle s’opposait au concept même de Création.

C’était donc toute une vision du monde qui s’apprêtait à basculer. De la cosmologie médiévale, nourrie de données scripturaires, on allait passer à la conception moderne de l’univers, nourrie de données scientifiques, et s’achevant dans une explication naturaliste de l’origine des êtres vivants, y compris l’homme. Derrière le Dieu personnel de la Bible, se dessinait peu à peu la statue d’une nature divinisée : Lucrèce allait remplacer Moïse dans l’esprit des hommes de science ; les certitudes de la raison dispensaient de recourir aux indications de la Révélation.

Le mécanisme cartésien, trop manifestement réducteur de la réalité, fut sauvé par l’action à distance de la dynamique newtonienne. Un instant, il sembla que l’harmonie mathématique des mouvements planétaires dût relancer la religion : une « physico-théologie » s’élabora sur le terrain même de la science. Mais, à dessein, les données révélées étaient exclues de cette apologétique. De ce fait, elle contribua encore à la sécularisation des esprits. Dès son premier verset, la Bible établissait une symétrie de dignité entre la Terre et les cieux. Dès lors que la Terre n’était qu’une planète, les planètes devenaient autant de terres et la pluralité des mondes habités se fit une certitude. Le Saturnien, être de raison, fut bientôt plus proche par la pensée et même mieux connu que le Chinois. Kant n’hésita pas à « parier toute (sa) fortune que quelqu’une au moins des planètes que nous voyons est habitée ».

En même temps, la philosophie sensualiste de Locke ou de Condillac n’apercevait plus de différence de nature entre l’homme et les animaux : il fallait que l’animal pensât, puisqu’il sentait. Or, tant la tradition de la Synagogue que la scolastique, avaient reconnu dans l’intellect humain cette « image de Dieu » qui distinguait l’homme parmi toutes les créatures. Ici, la nouvelle vision du monde, quittant le domaine des Sciences de la nature, absorbait brusquement l’homme lui-même, corps et âme, avec ses mœurs et bientôt sa religion : cessant d’être unique, perdant l’auréole du reflet divin qui le distinguait, l’homme ne se reconnut plus qu’une supériorité relative ; se voyant un peu plus “Sapiens” que les autres, il se lit le premier des “Primates” ; mais ce n’était qu’une différence spécifique au sein d’un genre commun. Surtout, seul l’homme “vrai”, l’Européen civilisé, correspondait pleinement aux caractéristiques de l’Homo Sapiens. Entre le Hottentot – si fruste –, et l’Orang-outang si désireux d’apprendre, où faire passer la frontière de l’animalité ?

Cette perplexité se renforça du démembrement de la chronologie mosaïque. Jusqu’alors le temps de l’homme s’était confondu avec le temps de la Terre. Mais, dès ses premiers pas, la géologie avança des estimations qui rendaient l’homme aussi éphémère dans le temps qu’il était devenu intime dans l’espace : « un point dans la durée », écrira Buffon. La raison dut donc suppléer aux insuffisances de l’observation : convertissant la distance géographique en durée, on vit dans les “sauvages” des “primitifs” ; ils témoignaient de l’humanité telle qu’elle sortit de l’état de nature.

Surtout, à l’échelle des dizaines puis des centaines de milliers d’années de la Terre, le « plus vieux des livres » devenait un vestige daté qui perdait son universalité, dès lors que la plupart des générations avaient vécu en l’ignorant. La Bible devint le livre sacré des Juifs ; auquel Darwin finira par « ne pas attribuer plus de foi qu’aux livres sacrés des Hindous ». Elle cessait d’être le cadre dans lequel devaient s’inscrire les faits de l’Histoire. Du même coup, la raison avait à l’insérer dans le nouveau cadre apporté par l’archéologie : et la paléontologie. Toute contradiction entre les récits de la Bible et les données de la science, fut interprétée par les rationalistes comme une preuve que la Bible se trompait, qu’elle n’était donc qu’un livre comme les autres et que les miracles rapportés par les évangélistes ne témoignaient que de la crédulité des peuples orientaux. Un champ s’ouvrait à la « critique historique » : l’authenticité des livres sacrés.

Jusqu’alors la question avait semblé de peu d’importance, puisque l’intemporel, Dieu, était l’auteur principal des parties comme du tout. Désormais elle devenait essentielle pour l’intelligence de textes humains. Toute lecture raisonnée devait commencer par l’étude des sources et du contexte. Puisque la mise par écrit avait été tardive, il fallait encore distinguer la part du compilateur et celle des récits préexistants dont il s’était servi. De là un vaste travail de critique textuelle qui semble déboucher, vers la fin du XIXᵉ siècle, sur une négation pratique de l’inspiration divine de l’Écriture : dès lors que tout s’explique par l’humain, le divin n’a plus lieu d’être, sinon comme l’expression des aspirations d’un peuple et d’un temps. C’est dans ce contexte que le P. Lagrange s’est proposé de défendre les droits de la Révélation par les armes de la raison. Acceptant la méthode critique, mais pour en jauger les résultats, réclamant pour l’exégèse l’autonomie que la physique s’était depuis longtemps acquise, il tenta de concilier en lui-même la démarche du théologien et celle du savant. À ce titre, trois cent ans plus tard, il clôt le cycle ouvert par Galilée, rencontrant les mêmes vicissitudes, pour obtenir – mais à la fin – l’assentiment des théologiens comme la reconnaissance de ses pairs.

Contrairement à ce qu’avait pensé Galilée, on ne pouvait donc séparer les deux : l’image de l’homme était reliée à l’image du Monde. Et, derrière l’image de l’homme, transparaissait l’image de Dieu. Il y avait un discours sur Dieu implicite dans le discours de la science : de là les vastes transformations qu’elle avait occasionnées dans les esprits ; de là une dialectique entre la science et la Révélation, entre l’homme de science et le théologien, entre l’homme de science et sa propre religion, entre le théologien et sa propre science.

Le présent travail se propose de retracer les principales étapes de cette dialectique, en signalant au passage les questions philosophiques qui en découlent : nature de la démarche scientifique comme activité humaine et validité de ses “preuves”, raisonnements par l’impossibilité de concevoir un contraire, statut de l’extrapolation dans la reconstitution d’un passé inobservé, implications de l’abandon du concept de Création, place et finalité de l’homme dans la nature, validité d’une téléologie inévitablement anthropomorphique, etc.

La vision scientifique du monde n’est pas elle-même une science, mais une construction élaborée à partir des théories scientifiques. En tant que supposition fondée sur des suppositions, quelle peut-être sa validité ? Que lui réserve l’épreuve du temps ?

La science moderne a provoqué une nouvelle lecture de la Bible. N’est-ce pas la preuve que les domaines ne sont pas aussi cloisonnés qu’on juge commode de le dire ? N’est-ce pas l’indice que la Bible peut susciter une nouvelle lecture des énoncés de la science ? Toutes ces questions acquièrent une acuité nouvelle avec l’émergence de l’évolutionnisme dans la sphère du religieux : on s’est demandé ce que pouvait valoir une religion “révélée” qui ne s’appuyait pas sur la science ? Mais que pourrait valoir une “religion” qui se fonde sur une production de l’esprit humain ?

Les sciences de l’inertie et l’émergence d’une vision laïque de l’univers

Introduction

De tout temps la science occidentale est restée, sinon indépendante, du moins autonome à l’égard de la Révélation biblique : la science médiévale tirait ses concepts d’Aristote ; la science moderne s’est d’abord présentée comme induite de l’expérience. Mais les scolastiques qui disputaient du mouvement de la Terre, tels Buridan ou Oresme, étaient tous des clercs. Ils assumaient eux-mêmes les implications théologiques de leurs opinions scientifiques, et le débat entre la science et la Révélation restait circonscrit à l’intérieur d’un discours unifié. Au sortir de la Renaissance, avec Galilée, naît l’homme de science au sens moderne du terme : homme d’un savoir spécialisé, le plus souvent simple laïque, tirant son statut de la reconnaissance de ses talents par ses pairs et par la société civile. De la sorte, le débat entre la science et la Révélation change de nature autant que de forme : il s’extériorise et devient public ; il obéit à des motivations distinctes, voire divergentes ; surtout, il fait surgir un deuxième glaive spirituel qui menace l’autorité du premier.

S’instaure ainsi une véritable dialectique dont les enjeux intellectuels s’avèrent inséparables des enjeux politiques, les idées suscitant l’Histoire autant que l’Histoire suscite les idées.

Introduction : Galilée, Clef de la Modernité

L’ère moderne constitue-t-elle une division pertinente dans l’histoire de la pensée ? A-t-elle une cohérence propre qui justifie d’y enclore une étude sur les rapports de la science avec la Révélation ? Le dictionnaire étymologique de Bloch et Wartburg ne fait remonter le terme “moderne” qu’à Oresme, vers 1361. Certes, il était novateur, au cœur du quatorzième siècle, de rédiger un traité en langue vulgaire : ce fut à la demande de Charles V que le futur évêque de Lisieux rédigea en français le Traité du Ciel et du Monde. Mais le latin médiéval comportait déjà moderne. « Le terme “moderne” a-t-il, en général, un sens ? On est toujours “moderne”, à toute époque, lorsque l’on pense à peu près comme ses contemporains et un peu autrement que ses maîtres… Nos moderni, disait déjà Roger Bacon… N’est-il pas vain, en général, de vouloir établir, dans la continuité du devenir historique, des divisions quelconques ? La discontinuité qu’on y introduit ainsi n’est-elle pas artificielle et factice ? »[1]

Après avoir posé cette question, A. Koyré prend sur lui d’y répondre : « le Zeitgeist n’est pas une chimère[2] », en se fondant sur l’influence durable de Descartes en philosophie, elle-même dépendante des innovations introduites par Galilée dans les sciences. Certes, il reconnaît le travail des prédécesseurs médiévaux, l’importance de l’impetus chez Buridan et les nominalistes parisiens, les justes intuitions des oxoniens Robert Grossetête ou Roger Bacon (scientia experimentalis), la défense de la rotation diurne de la terre par Nicole Oresme, etc. Mais il entend caractériser la modernité par une attitude nouvelle, plus que par des thèses scientifiques auxquelles il faut bien reconnaître, surtout depuis la publication du Système du Monde par Pierre Duhem, une immense cohorte de précurseurs. Si par exemple Nicolas de Cuse peut apparaître comme un “moderne” par la place faite aux mathétiques dans son explication de la nature, il reste, dans cette vision des choses, un esprit médiéval attaché à la méthode syllogistique et à une représentation hiérarchique de l’univers. Quelles sont alors, pour A. Koyré, les caractéristiques mentales ou intellectuelles de la science moderne ? « Ce sont : 1. La destruction du Cosmos, par conséquent la disparition, dans la science, de toutes les considérations fondées sur cette notion ; 2. La géométrisation de l’espace – c’est-à-dire la substitution de l’espace homogène et abstrait de la géométrie euclidienne à la conception d’un espace (cosmique qualitativement différencié et concret, celui de la physique prégaliléenne. On peut résumer et exprimer comme suit ces deux caractéristiques : la mathématisation (géométrisation) de la nature et, par conséquent, la mathématisation (géométrisation) de la science[3] ».

De là, le « caractère révolutionnaire[4] », de la pensée de Galilée, caractère qui seul justifie de poser une carrière entre la science médiévale et celle des Temps modernes : la nouvelle conception de la nature entraîne l’apparition d’une nouvelle vision du monde, engageant de proche en proche tous les aspects de l’existence.

« Ce que les fondateurs de la science moderne, et parmi aux Galilée, devaient donc faire, ce n’était pas de critiquer et de combattre certaines théories erronées, pour les corriger ou les remplacer par des meilleures. Ils devaient faire tout autre chose. Ils devaient détruire un monde et le remplacer par un autre. Ils devaient réformer la structure de notre intelligence elle-même et formuler à nouveau et réviser ses concepts, envisager l’Être d’une nouvelle manière, élaborer un nouveau concept de la connaissance, un nouveau concept de la science et même substituer à un point de vue assez naturel, celui du sens commun, un autre qui ne l’est pas du tout[5] ».

C’est ici le philosophe qui parle, plus que l’historien des sciences, et on peut se demander si Galilée lui-même entrevoyait, fût-ce vaguement, la portée de cette révolution. Mais c’est assez follement dit pour justifier de considérer le seigneur florentin en vue de baliser le départ de la modernité. Un tel choix présente de multiples avantages. Seul le domaine de la pensée voit surgir de telles ruptures précises : l’histoire politique de ces siècles ne connaît pas encore de grandes révolutions, et, quand même elle les aurait connues, celles-ci supposent encore un lent travail préparatoire dans les esprits ; la chute d’un régime n’achève aucune œuvre, elle interdit plutôt l’achèvement des grands projets du jour ; si la prise de Constantinople (1453) est un repère commode, elle ne fait que dénoter l’expansion d’une puissance déjà dominante, sans qu’aucune nouveauté irréversible en résulte. L’histoire des techniques présente de semblables limites : chaque progrès ne concerne qu’un aspect déterminé de l’existence et les deux grandes inventions données comme caractéristiques des temps dits “modernes”, l’imprimerie (1436 AD pour les premiers essais de Gutenberg) et la boussole (déjà connue en Europe au 12ᵉ siècle) ne sont ni simultanées, ni complémentaires, ni – surtout – prédictives de ce qui allait advenir ; l’ordre des moyens reste subordonné à l’ordre des fins.

Les innovations associées au Seigneur Galilée, à l’inverse, forment un faisceau cohérent, immédiatement répercuté dans tout l’Occident, gros de multiples traits de la pensée ultérieure et, par là, de tous les aspects de l’activité humaine. À tous ces titres, plus qu’un repère commode mais arbitraire dans la continuité des temps, elles forment une véritable et substantielle articulation de l’histoire. Déjà les contemporains ont pressenti la grandeur de ce génie ombrageux. Même en faisant la part des enjolivements de style propres à l’époque, l’hommage rendu par le Père Mersenne à Galilée en témoigne assez lorsqu’on le voit écrire deux ans après que le savant se fut éteint, aveugle, dans sa villa d’Arcetri :

« Il eut cette gloire jusque-là refusée aux mortels d’augmenter les provinces des cieux et d’agrandir l’univers… Son désir d’apprendre à voir aux yeux de toutes nations et de tous les siècles, insatisfait de la gloire, l’a conduit à donner ses propres yeux, alors que la nature était sur le point de n’avoir rien de plus que ce qu’il avait vu lui-même[6] ».

L’intérêt pour la pensée du grand florentin ne s’est jamais démenti et notre siècle a lui aussi donné, plus encore peut-être que ses prédécesseurs, une bibliographie galiléenne nombreuse, vaste, profonde et souvent novatrice. Sans même évoquer les historiens des sciences, qui l’étudient par nécessité, il est significatif de voir un physicien-théoricien telle que Louis de Broglie publier en 1965 un travail sur Galilée et l’aurore de la science moderne. C’est que les contemporains, pour avoir reconnu les découvertes de Galilée, n’en ont pas mesuré toute la portée. Ils ont salué le découvreur des taches solaires[7] ; ils n’ont pas vu où les entraînerait le vulgarisateur du principe d’inertie[8], principe en rébellion directe contre la métaphysique aussi bien que la physique d’Aristote. Ils ont vu la théorie nouvelle ; ils n’ont pas perçu, peut-être parce qu’ils la partageaient eux-mêmes, l’attitude nouvelle :

« La dissolution du Cosmos, répète A. Koyré, voilà me semble-t-il la révolution la plus profonde accomplie ou subie par l’esprit humain depuis l’invention du Cosmos par les Grecs. C’est une révolution si profonde, aux conséquences si lointaines, que pendant des siècles, les hommes – à de rares exceptions, dont Pascal – n’en ont pas saisi la portée et le sens ; maintenant encore elle est souvent sous-estimée et mal comprise[9] ».

Mais en définissant ainsi l’apport de Galilée par une négation, A. Koyré laisse apercevoir une limite de son analyse. Si nul ne pourra jamais l’accuser d’avoir sous-estimé Galilée, est-il sûr qu’il ait mis l’accent sur l’essentiel, qu’il ait su dégager tous les traits propres à la révolution galiléenne (et donc à la modernité) ? La science est une activité humaine. À ce titre, elle reste imbriquée dans toutes les autres composantes qui colorent la personnalité de l’homme de science. Né vers la fin de la Renaissance, Galilée fut ainsi artiste et homme de lettres, publiant sur Dante (1588) et sur Le Tasse (1589).

« Lorsque nous lisons ses Considerationi al Tasso, écrit Erwin Panofsky, nous comprenons fort bien que pour lui le choix entre les deux poètes était non seulement quelque chose d’une importance personnelle et vitale, mais même quelque chose qui dépassait les limitations d’une controverse purement littéraire[10]. Pour lui, leur divergence représentait bien moins deux conceptions opposées de la poésie que deux attitudes antithétiques envers l’art et la vie en général[11] ».

Son père, Vincent Galilei, marchand, était aussi musicien et théoricien de la musique. « En matière d’esthétique et d’art, signale A. Koyré, Galilée n’est aucunement un dilettante et n’est pas considéré comme tel par ses contemporains[12] ».

Tous ces talents lui réservèrent une place méritée dans les cercles cultivés de la Péninsule et contribuèrent au succès d’une œuvre comme Il Saggiatore (1623), dont le style alerte, les anecdotes divertissantes et la verve polémique comptèrent autant, sinon plus, que les considérations savantes sur les atomes, la géométrisation de l’univers et la substance de la lumière.

Mais il est encore une facette du personnage de Galilée qui reste largement méconnue, celle de père de l’exégèse moderne. On sait qu’il eut à soutenir deux procès à Rome, s’achevant, le premier, en 1616, par une “admonestation” du Cardinal Bellarmin (Galilée devait s’abstenir de professer le système de Copernic), le second, en 1633, par une condamnation à résidence. On sait moins qu’il était venu à Rome de son propre chef, en décembre 1615, dans l’espoir de faire approuver par l’Église les règles d’interprétation de l’Écriture sainte auxquelles il était parvenu. Elles ne furent pas acceptées à l’époque, mais, pour être retardée, leur influence n’en fut que plus déterminante. Vacandard l’a noté dans l’article “Galilée” du Dictionnaire de Théologie Catholique : « L’Église admet aujourd’hui la doctrine de Galilée[13] ». Le Père A.M. Dubarle, lui-même exégète, va plus loin, pose la question d’une « dépendance littéraire » entre les lettres coperniciennes de Galilée (1613-1615) et l’encyclique Providentissimus Deus de Léon XIII (1893), et n’hésite pas à qualifier Galilée de « docteur de l’Église in petto »[14]. Cette formule surprenante, sous une plume dominicaine autorisée, suffirait à justifier la place tenue par Galilée dans le présent travail. Mais avant d’y revenir, et précisément pour bien évaluer les divers aspects de cette question, il semble nécessaire de détailler quelque peu l’histoire des événements qui ont amené Galilée à opiner en matière d’exégèse.

Ainsi le florentin d’adoption étend son ombre de précurseur sur tous les aspects de la pensée moderne :

« Pour les Anglo-Saxons le père de la pensée moderne c’est le chevalier Bacon ; pour les Français c’est René Descartes. Or Galilée les précède, les complète et les dépasse. Bacon n’a vu de la procédure scientifique que le rôle de l’expérience ; Descartes que celui de la déduction mathématique. Galilée, après Léonard de Vinci il est vrai, a su comment associer mathématique et expérience pour fonder la science quantitative des Modernes[15] ».

Une fois établie de divers côté cette identification de la modernité avec Galilée, une voie s’ouvre pour comprendre la nouvelle société qui recevait ses contours définitifs au début du dix-septième siècle. Les divers agissements d’un homme trouvent leur unité dans l’unicité de la personne qui les pose ; leur cohérence profonde se donne à connaître dans l’attitude générale qui inspire autant de comportements particuliers.

Ce qui serait demeuré confus en observant une multitude, apparaîtra plus clairement dans les gestes et pensées d’un seul. Ainsi peut-on espérer dégager et appréhender chez Galilée le fil conducteur d’une enquête traversant la modernité jusqu’à la période contemporaine.

Un personnage controverse

Le conflit entre Galilée et le Saint-Office marque, de l’avis général, un tournant dans l’histoire des idées en introduisant une rupture entre la science et la foi. Cette rupture est reconnue aussi bien par ceux qui s’en félicitent que par ceux qui la déplorent, par ceux qui justifient ainsi leurs réserves envers l’Église catholique, que par ceux qui proclament leur attachement à l’institution ecclésiastique.

L’opinion des premiers n’a guère de quoi surprendre : on croit volontiers ce que l’on souhaite. Mais l’unanimité des seconds ne laisse pas d’intriguer. Comment des esprits par ailleurs réputés ont-ils accepté aussi facilement de reconnaître leurs torts avant même de s’en être assurés par un examen critique ? Ainsi le cardinal Koenig évoquait devant le journal l’Expresso, en 1968, « l’injuste condamnation d’un homme à qui la science moderne doit tout ». Et d’ajouter : « La condamnation de Galilée apparaît encore plus douloureuse aujourd’hui, dans un monde où tous les hommes pensants, dans l’Église et hors de l’Église, sont convaincus que l’homme de science Galilée avait raison et que c’est justement son œuvre scientifique qui a fourni les premières bases à la mécanique et à la physique modernes »[16]. Puis, le 10 novembre 1979, le pape Jean-Paul II reprit la question devant l’Académie pontificale des Sciences, réunie pour commémorer le centenaire de la naissance d’Einstein :

« La grandeur de Galilée est connue de tous, comme celle d’Einstein ; mais, à la différence de celui que nous honorons aujourd’hui devant le Collège cardinalice dans le palais apostolique, le premier eut beaucoup à souffrir – nous ne saurions le cacher – de la part d’hommes et d’organismes de l’Église[17] ».

Au concile Vatican II, on avait évoqué une réhabilitation de Galilée. Dans son étude, le Dr. Philippe Decourt narre une émission télévisée, les « Dossiers de l’écran », le 10 mai 1972, au cours de laquelle « des chercheurs laïques estimaient qu’on avait gonflé cette histoire. L’invité qui défendait Galilée avec le plus d’acharnement était un religieux, le Père Dominique Dubarle. Il réclamait à cor et à cri une révision du procès, seul moyen d’après lui, de réconcilier un jour la science et foi[18] ». La même protestation de culpabilité animait encore le discours de Jean-Paul II à l’Académie pontificale des Sciences :

« Pour aller au-delà de cette prise de position du Concile, je souhaite que des théologiens, des savants et des historiens, animés par un esprit de sincère collaboration, approfondissent l’examen du cas Galilée, et, dans une reconnaissance loyale des torts, de quelque qu’ils viennent, fassent disparaître les défiances que cette affaire oppose encore, dans beaucoup d’esprit, à une concorde fructueuse entre science et foi, entre Église et monde. Je donne tout mon appui à cette tâche qui pourra honorer la vérité de la foi et de la science et ouvrir la porte à des futures collaborations[19] ».

À lire ces lignes on incline à penser que cette fameuse « affaire Galilée » se réduit à une banale erreur judiciaire, aggravée par un manque de diplomatie, et qu’un vigoureux mea culpa prononcé par l’Église devrait suffire à rétablir une fois pour toutes le pont rompu entre la communauté scientifique et la religion. Dans cette perspective, nulle question de fond n’empêche le dialogue entre la science et la foi ; du reste, un dialogue est toujours possible entre des êtres raisonnables, quels qu’ils soient. Ce qu’une maladresse psychologique a brisé jadis, une opération de relations publiques bien gérée peut le rétablir aujourd’hui.

Aussi trois institutions furent-elles chargées de réétudier la question : l’Académie pontificale pour les aspects scientifiques, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (successeur du Saint-Office si vilipendé) pour les aspects juridiques et théologiques, et le Secrétariat pour les Non-croyants pour le contexte historique et culturel. Il est significatif que seul ce dernier ait achevé le travail demandé, en publiant en 1983, sous la direction de son président le Cardinal Paul Poupard, Galileo Galilée – 350 ans d’histoire 1633-1683. En replaçant en effet Galilée dans son contexte, on découvre inévitablement que la réalité est beaucoup plus complexe que le “mythe” de Galilée le laisse croire et – surtout – que les faits sont non seulement différents, mais souvent à l’opposé de ce qui est admis communément.

Galilée, un cas de désinformation scientifique

Comme le découvre avec étonnement William A. Wallace, un des auteurs du recueil publié par le Vatican : « La plupart des biographes de Galileo finissent malheureusement par être des hagiographes : pour eux, Galilée est toujours du côté des anges, et qui l’oppose à lui est ou stupide ou prévenu[20] ».

En particulier, Wallace a consulté les cahiers de notes de Galilée étudiant, restés inédits. Il constate que les professeurs du Collegium Romanum (jésuite) dans les années 1589-1591 enseignaient déjà mot pour mot, voire phrase pour phrase, ces énoncés sur les mouvements des corps pesants que Galilée (1564-1642) publiait à la même époque dans le De motu (1590), et devait développer par la suite comme ses inventions personnelles dans le Discours sur deux sciences nouvelles (1638).

« Ces découvertes sont tout à fait récentes, écrit Wallace, et il faudra du temps avant que leur exploitation soit poussée jusque dans tous ses détails et dans toutes ses ramifications. Dès maintenant il parait hors de doute, par exemple, qu’elles entraîneront de substantielles révisions dans les exposés que les manuels consacrent au rôle tenu par Galilée dans la révolution scientifique et aux origines de celle-ci dans la pensée de la haute et de la basse scolastique[21] ».

A vrai dire certains n’avaient pas attendu 1983 pour démonter le « mythe de Galilée » et ramener sa stature de savant et d’homme à de plus justes proportions. C’est notamment le cas de deux auteurs d’autant plus précieux ici qu’ils n’ont aucun lien avec l’Église : Arthur Koestler et le Dr. Philippe Decourt. Koestler n’est guère suspectable ou suspecté de cléricalisme, même inavoué. Il note d’ailleurs : « Parmi les premières images d’Histoire qui m’ont le plus vivement impressionné, je compte les énormes bûchers où l’Inquisition d’Espagne rôtissait vivants les hérétiques, et qui ne m’ont pas inspiré beaucoup de tendresse pour cette institution[22] ».

À l’inverse, si Decourt est agnostique, on ne sent pas à le lire, une quelconque hostilité envers l’Église. Mais tous deux ont travaillé indépendamment et s’accordent pour énoncer quelques faits trop peu connus qu’il est nécessaire de passer en revue afin de mieux évaluer le comportement de Galilée.

Il faut tout d’abord noter que Galilée n’a pas fait les inventions que lui attribuent généreusement les encyclopédies. « Contrairement aux affirmations de nombreux manuels, même récents, d’histoire des sciences, Galilée n’a pas inventé le télescope. Ni le microscope. Ni le thermomètre. Ni l’horloge à balancier. Il n’a pas découvert la loi d’inertie ; ni le parallélogramme de forces ou de mouvements ; ni les taches du soleil. Il n’a apporté aucune contribution à l’astronomie théorique ; il n’a pas laissé tomber de poids du haut de la Tour de Pise ; et n’a pas démontré la vérité du système de Copernic[23] ». Or ces erreurs se retrouvent aussi bien dans des ouvrages favorables à l’Église, ainsi l’Histoire Universelle de l’Église Catholique, de Rohrbacher[24]. Les dénoncer n’ôte rien au génie qui met Galilée à son rang parmi les fondateurs de la Mécanique ; à l’inverse, en ramenant l’homme de science à sa juste mesure, il devient plus facile de comprendre les controverses volontaires qui ont occupé le plus gros de son existence.

Les polémiques de Galilée contre les jésuites

Trop conscient de sa valeur et de son intelligence, Galilée accepta mal de laisser à d’autres une parcelle de la gloire qui revenait à tous les savants de ce siècle si fécond. Les premières lunettes apparurent en 1604, construites au moyen d’une lentille pour presbytes comme objectif et d’une lentille pour myopes comme oculaire, à l’initiative des artisans. Mais leur grossissement restait de l’ordre de 3[25]. Galilée sut réaliser une lunette qui grossissait neuf fois. Ayant été le premier à pointer ce “télescope” vers le ciel de l’Italie, Galilée fut à même d’observer des détails invisibles à l’œil nu et publia en mars 1610 le Sidereus Nuocius.

Mais « il ne fallut pas longtemps aux lunetiers pour fabriquer des télescopes de la même puissance et pour vendre dans les rues pour quelques écus un article que Galilée avait vendu au sénat pour mille écus par an, au grand amusement de tous les bons Vénitiens[26] ». Dès 1609, les astronomes – et il n’en manquait pas en Europe –, se munirent du nouvel instrument et les observations se multiplièrent tandis que Galilée cessait bientôt d’en faire. En Angleterre, Thomas Harriot dessina des cartes lunaires durant l’été 1609. On lit donc avec étonnement dans Il Saggiatore (1623) :

« Vous n’y pouvez rien, monsieur Sarsi, il a été donné à moi seul de découvrir tous les nouveaux phénomènes du ciel, et rien aux autres. Telle est la vérité, que ni la malice ni l’envie ne peuvent étouffer[27] »

Ces lignes surprenantes, que le Docteur Decourt qualifie de mégalomanes, demandent une explication. En 1618, trois comètes apparurent. Le P. Horatio Grassi, du Collegium Romanum exposa dans une conférence publiée que les comètes se déplacent sur des orbites régulières comme les planètes, à une distance bien supérieure à celle de la lune. Il confirmait ainsi les conclusions auxquelles Tycho-Brahé était parvenu en 1577. « En lisant le traité, Galilée éclata de rage. Il en couvrit les marges d’exclamations comme “ânerie”, “éléphantesque”, “bouffon”, « mauvais poltron », « misérable ingrat ». L’ingratitude consistait en ce que le traité ne citait pas Galilée[28] ». Dépité, Galilée lança une violente attaque contre Grassi en écrivant (et en faisant signer son ancien élève Mario Guiducci) un Discours sur les Comètes (1619).

« Il décida que les comètes ne sont pas des objets réels, mais au contraire des illusions d’optique comme les aurores boréales et les parhélies, causées par le reflet de vapeurs terrestres, qui s’élèvent dans le ciel plus haut que la lune[29] ». Grassi s’étant défendu sous l’anagramme transparente de Sarsi, Galilée lui répondit en cherchant à le ridiculiser dans Il Saggiarore ; mauvaise querelle dans laquelle Galilée a tort sur le fond, mais ne semble pas voir la faiblesse de ses arguments. Il en ira de même, lorsqu’il prétend prouver le mouvement annuel de la Terre par sa théorie des marées dans le Dialogue sur les deux principaux Systèmes du Monde (1632). L’argument de Galilée est si manifestement faux que le pape Urbain VIII, recevant Galilée en mai 1630 lui demanda de l’abandonner et de ne pas garder le titre original Sur le flux et le reflux de la mer[30]. Urbain VIII (Matteo Barberini) était Florentin comme Galilée ; il avait composé en 1620, en l’honneur du savant, une ode latine en dix-neuf strophes intitulée Adulatio Perniciosa)[31] et se montrait favorable au système de Copernic : il avait même protégé Campenella, qui s’était déclaré pour la réalité du système copernicien. Mais la preuve majeure sur laquelle Galilée prétendait appuyer son livre était indéfendable ; qui plus est, elle allait contre ses propres idées sur l’inertie des corps en mouvement. La démonstration suppose que, de la nuit au jour, il y a une différence de vitesse relative entre la terre ferme et la mer ; la terre, et elle seule, irait plus vite durant la nuit, car sa vitesse totale résulte de l’addition de sa vitesse tangentielle due à la rotation de la Terre sur elle-même, avec sa vitesse de translation autour du Soleil. Le jour, à l’inverse, les deux vitesses se soustraient. En conséquence l’eau qui est dépassée la nuit, devance la terre dans la journée. Et c’est pourquoi les eaux s’amoncellent en marée haute toutes les vingt-quatre heures, toujours vers midi, prétend Galilée. À celui qui objecte qu’il y a à Venise deux marées et non pas une et qu’elles changent d’heure tous les jours, il répond que le fait est sans importance, étant dû à plusieurs causes secondaires comme la configuration de la mer, sa profondeur, etc. En commentant le raisonnement faux (et l’aveuglement) de Galilée, Koestler remarque :

« Les marées furent un ersatz de l’introuvable parallaxe stellaire, un substitut, et cela non seulement au sens psychologique, car il y a entre les deux une connexion logique que l’on se semble pas avoir remarquée jusqu’ici[32] ».

La parallaxe stellaire est l’écart angulaire qui devrait exister entre deux visées d’une même étoile, faites à six mois d’intervalle. C’est l’angle au sommet d’un triangle dont la base est un diamètre de l’orbite terrestre, et le sommet l’étoile supposée fixe. La mesure effective d’une parallaxe eût donc été la preuve d’un déplacement absolu de la Terre dans l’espace. On était d’autant plus fondé à l’attendre, que la même méthode trigonométrique avait servi aux jésuites pour estimer la distance des comètes : en comparant l’écart de visée, le même jour, à la même heure, entre plusieurs observatoires d’Europe. Mais la preuve attendue ne vint jamais : les premières mesures significatives furent réalisées au dix-neuvième siècle, avec des angles inférieurs à une seconde d’arc, donc beaucoup trop faibles pour être décelés par les télescopes du dix-septième siècle. Pour les contemporains de Galilée, l’absence de parallaxe mesurable était un argument de poids contre l’héliocentrisme. Dans sa théorie des marées, Galilée cherchait bien une manière de déceler le mouvement de la Terre dans un cadre lié aux étoiles fixes : il fit l’hypothèse fausse que l’eau n’était pas affectée par le mouvement de rotation diurne. Cette erreur, Galilée en avait eu l’idée vers 1615. Dix-sept ans plus tard, il continuait de croire qu’il tenait ainsi la preuve décisive de l’héliocentrisme, malgré les pressions que ses propres sympathisants déployaient pour l’en dissuader.

Cet épisode, joint à la susceptibilité maladive dont Galilée donne tant d’exemples, amena le Dr. Decourt à caractériser l’état mental du savant. Une telle approche n’ôte rien à ses mérites scientifiques (du moins à ceux qui lui restent une fois ramenées ses découvertes à leurs justes contours), mais elle importe ici puisqu’il s’agit de comprendre l’attitude de Galilée devant les théologiens.

Pour Decourt, « ces symptômes, orgueils, méfiance, susceptibilité, jalousie, agressivité sont caractéristiques des troubles paranoïaques. A la base de tous ces symptômes se trouve une extrême vanité. Chez le paranoïaque, intelligence, la logique, sont conservées. Mais l’intensité de ses réactions quand sa vanité ou son orgueil entrent en jeu peuvent le conduire à de grandes erreurs de raisonnement. C’est ainsi que l’on peut voir certains paranoïaques aboutir à un véritable délire[33] ».

Et de citer le Dictionnaire de Médecine (Flammarion, 1975) :

« Le délire paranoïaque se développe sur le terrain prédisposé que constitue le caractère paranoïaque. Il est caractérisé par un début plus ou moins progressif en continuité avec les traits du caractère paranoïaque ; une idée prévalente (jalousie, revendication d’une invention par exemple), un mécanisme essentiellement interprétatif qui déchiffre et explique tout en fonction du postulat de l’idée prévalente ; une structuration, systématique, logique, et cohérente. […] Chez Galilée, poursuit Decourt, l’idée prévalente est sa conviction passionnelle a priori que le système de Copernic est juste et qu’en apportant la preuve que la Terre tourne, il apporte la preuve que le système de Copernic est vrai[34] ».

« Tant que l’idée prévalente n’entre pas en jeu, le sujet conserve toute son intelligence, raisonne normalement, mais dès qu’elle entre en jeu il perd toute autocritique, la logique disparaît. On le voit dans fameuse “preuve” de Galilée sur les marées, sa paranoïa prend alors un caractère délirant[35] ».

Ce diagnostic permet de comprendre plusieurs paradoxes apparents dans la carrière de Galilée. Ses années les plus fructueuses furent celles de Padoue (1592-1610) et d’Arcetri (1633-1642) : À Padoue il perfectionna de nombreux instruments, et c’est dans sa résidence forcée d’Arcetri qu’il rédigea enfin les Discours ; comme si l’Église, en le condamnant à un relatif isolement, l’avait libéré ipso facto des polémiques dans lesquelles il dilapidait son génie, pour l’amener à rédiger enfin, à 73 ans, le véritable ouvrage scientifique qui lui vaut d’être passé à la postérité. N’eût-été cette contrainte involontaire, Galilée n’aurait peut-être écrit que des essais dans le style du Sidereus Nuntius, pages certes brillantes mais qui demeurent des œuvres de circonstances, même si on y trouve des éléments épars de la future méthode.

On distingue par là qu’il y a deux Galilée : d’un côté le mécanicien, qui institue la science du mouvement « en un corps de doctrine formulé avec rigueur, organisé déductivement, sachant d’où il part et où il va[36] » ; de l’autre le propagandiste du système de Copernic, qui se comporte en vulgarisateur polémiste et dont la vanité excessive finira par compromettre la thèse qu’il s’était juré de faire triompher. Ces deux personnages sont hommes de science l’un et l’autre. Seulement, ils nous présentent deux visages distincts de la science, l’un rationnel, l’autre irrationnel.

On le voit encore dans la fameuse polémique sur les taches solaires. Avant Galilée, un Hollandais, J. Fabricius (1611) et un jésuite allemand, le P. Scheiner (1612), avaient publié leurs observations. Ces taches étaient décelables à l’œil nu et déjà connues de Nicolas de Cuse (1401-1464)[37] et de Kepler (en 1607)[38]. Mais Galilée écrit dans la troisième journée du Dialogue : « Notre Académicien Linceo (Galilée) fut le premier à découvrir et à observer les taches solaires comme toute autre nouveauté céleste, et il les découvrit en l’un 1610… »[39].

« Ainsi la revendication de Galilée était-elle insoutenable, écrit Koestler, en premier lieu parce que Fabricius et Scheiner avaient été les premiers à publier la découverte, ensuite paru que Galilée ne pouvait nommer aucun témoin, aucun correspondant pour l’appuyer ; et pourtant on se rappelle combien il prenait soin de protéger ses droits d’inventeur, auparavant, en expédiant immédiatement des messages en anagrammes. Mais il en était arrivé à considérer comme un monopole les découvertes dues au télescope[40] ».

Une polémique sur la priorité de la découverte n’avait donc guère de sens, puisque tous les propriétaires d’un télescope pouvaient observer les taches solaires. Mais à cette occasion, Galilée écrivit à divers correspondants des lettres qui ont été conservées, et en particulier à Marcus Welser, sénateur et consul d’Augsbourg. Ces lettres sont importantes, car elles comportent la première déclaration publique de Galilée en faveur de Copernic : Favaro, dans l’édition nationale des œuvres de Galilée, les a regroupées avec les autres « lettres coperniciennes[41] » ; et Welser était un des banquiers des jésuites[42].

Dans ses diverses correspondances de 1612, Galilée expose notamment le déplacement des taches à la surface du soleil « où elles s’engendrent et se dissolvent continuellement à la manière justement des nuages autour de la Terre… et je m’attends à entendre de grandes choses des péripatéticiens pour le maintien de l’immutabilité des cieux, laquelle je ne sais où elle pourra être sauvée et cachée, puisque le Soleil lui-même nous le montre dans des expériences très évidentes[43] ». Ainsi les taches solaires, il fallait en convenir, réfutaient le dogme l’aristotélicien d’incorruptibilité des cieux. Était-ce là une opinion dangereuse ? Nullement, s’il faut en croire le ton enjoué de Galilée et les honneurs qu’il obtint alors. Galilée était tout auréolé de la gloire du télescope. Il venait d’offrir à la haute société de Florence des spectacles que nul œil humain n’avait encore contemplés. P. de Vrégille, dans le Dictionnaire apologétique de A. d’Alès, note :

« Au mois de mars 1611, Galilée vient à Rome, où l’on mène grand bruit autour de son nom : son arrivée fait sensation : pape, prélats et princes veulent se faire expliquer et montrer les merveilles dont il parle… Dans une lettre du 22 avril, il écrit : « Tout le monde ici est très bien disposé pour moi, en particulier les Pères jésuites ». De fait l’une des premières visites du grand homme est pour le Collège romain, où il est reçu triomphalement[44] ».

Le cardinal del Monte écrivit à Côme II de Médicis (dont Galilée était depuis le 10 juillet 1610 « chef mathématicien et philosophe » : « Si nous vivions encore sous l’ancienne république romaine, je crois sincèrement que l’on aurait érigé au Capitole une colonne en l’honneur de Galilée[45] ».

Le cardinal Bellarmin, jésuite lui-même, était le supérieur du Collège. Non seulement les astronomes jésuites acceptaient les découvertes de Galilée, mais ils perfectionnaient ses observations, notamment pour Saturne et pour les phases de Vénus (dont Galilée faisait une preuve de l’héliocentrisme). En tout état de cause, la critique claironnante de la physique aristotélicienne ne valut aucun ennui au savant du côté de la Compagnie de Jésus.

Galilée face aux péripatéticiens

Dans sa seconde lettre à Welser, Galilée finit même par se prétendre plus fidèle à Aristote que les philosophes, surtout dominicains, qui peinaient à accepter la mutabilité des cieux :

« Non seulement (Aristote) admit les expériences manifestes parmi les raisons de conclure sur les problèmes naturels, mais il leur donna la première place… Aussi, je dirai de plus que j’estime beaucoup moins contraire à la doctrine d’Aristote de pose, puisque les observations actuelles sont vraies, la manière céleste altérable que de vouloir la soutenir inaltérable. »[46]

Mais on ne pouvait alors séparer la philosophie de la théologie, ni la théologie de la Révélation. Galilée entend donc prévenir les objections et il écrit à son ami le cardinal Carlo Conti (+ 1615) pour avoir son sentiment. À cette question, Conti répond le 7 juillet 1612 : « l’Écriture ne favorise pas l’incorruptibilité aristotélicienne des cieux, mais plutôt est-il d’opinion commune chez les Pères que le ciel est corruptible »[47].

Puis il précise le 18 août 1612 :

« Au sujet de l’Écriture, je désire savoir plus particulièrement en quoi vous cherchez à savoir qu’elle ne favorise pas Aristote : car, si vous parlez de la corruptibilité du ciel, il n’est pas douteux qu’il y soit fait allusion en beaucoup de lieux ; si vous parlez d’autres dogmes, l’Écriture est certes contraire à Aristote, comme au sujet de l’éternité et du gouvernement de l’Univers[48] ».

Cette correspondance confirme, s’il en était besoin, que la physique aristotélicienne n’était pas imposée par l’Église au début du dix-septième siècle. Le P. Scheiner, que Galilée attaquera injustement dans le Saggiatore, est même considéré par Grant McColley comme l’un des artisans du « déclin du néo-aristotélisme au dix-septième siècle, en s’attaquant à la doctrine des orbes solides et à l’incorruptibilité des corps célestes[49] ». Elle indique aussi à Galilée un argument discursif irréfutable pour s’imposer aux péripatéticiens : l’Écriture, le treizième siècle chrétien avait déjà procédé de la sorte, puisqu’en 1213 Grégoire IX demanda à l’Université de Paris « de réviser la Physique d’Aristote, de l’accorder avec la vérité théologique et d’en redresser les erreurs, contre les prétentions de ceux qui, dans un esprit de vaine ostentation, et de nouveauté impie, égarés par des doctrines étrangères, sollicitaient le texte sacré dans le sens de la philosophie païenne et contraignaient la reine de servir la servante[50] ».

Mais les savants de l’époque étaient aussi bien théologiens. Ils n’avaient donc nulle raison d’opposer l’autorité de l’Écriture à leur propre autorité sociale. Avec Galilée premier “scientifique” au sens moderne du terme, l’autorité de l’Écriture est reçue comme provenant de l’extérieur. Une altérité s’est posée entre la science et la théologie, et le lieu d’où parle Galilée se restreint au seul domaine scientifique. Les théologiens, dans sa correspondance, sont tenus pour des ignorants. Dès lors un enclos s’est trouvé tracé dans le paysage du savoir. La science nouvelle, séparée des autres savoirs par une méthode qui lui est propre (expérimentation et mathématisation) revendique l’autotomie de sa démarche, et demande à autrui de reconnaître la validité de sa vérité isolée. Sur ce point se joue le passage de la pensée médiévale à l’esprit moderne. Il y a là un renversement révolutionnaire, en ce qu’il attente au concept même de vérité, tel qu’il était vécu depuis plusieurs siècles, et peut-être même depuis les Grecs. La vérité était une et complète ; elle devient multiple et parcellaire. Certes, Aristote posait la fidélité au donné sensible, et Galilée peut à bon droit prétendre que le philosophe aurait admis l’existence des taches solaires. Mais le Stagyrite posait aussi l’unité synthétique de toutes les vérités et la nécessaire cohérence de tous les ordres de vérité. La question, pour les philosophes que Galilée croit minimiser en les qualifiant péjorativement de “péripatéticiens”, était donc autrement vaste qu’il ne lui semblait : il fallait avant de concéder la vérité du fait observé, assurer sa compatibilité avec les diverses vérités dont se nourrissait la relative harmonie du corps social. Or, les premiers télescopes proposaient des images grossières et, en l’absence de théorie optique donnant à comprendre la formation de l’image, il n’était pas évident qu’il fallût en croire ses yeux. On dut écarter successivement les différentes illusions possibles : illusions dues à l’œil ; illusions dues au verre (car les lentilles de l’époque comportaient des bulles qui introduisaient divers phénomènes de réfraction) ; illusions dues au milieu situé entre le soleil et l’observateur, par exemple les nuages[51]. Il n’est donc pas étonnant que Magiri, le grand rival de Galilée, à Bologne, resta sceptique. Quel doit être, d’ailleurs, la qualité du témoignage visuel, pour qu’il entraîne l’assentiment de l’intelligence ? Aristote recevait le témoignage des sens, mais il s’agissait maintenant du témoignage d’un instrument, et très imparfait, qu’il fallait du métier pour savoir manier. L’instrument ne fait pas que prolonger la main (ou l’œil) ; il recrée d’une autre manière la distance qu’il a supprimée.

Du temps s’avérait donc nécessaire pour amener les esprits à accepter la nouveauté. Dans la querelle des comètes, Galilée lui-même ne voudra y voir que des effets optiques. Mais il s’impatientait Son Sidereus Nuntius, en 1610, avait soulevé l’enthousiasme. Écrit en italien, « dans une langue qui força l’attention de tous[52] », il pouvait se lire en une heure et « il atteignait en pleine poitrine les gens qui avaient grandi dans les doctrines traditionnelles de l’Univers clos[53] ». Il fallait donc profiter de cet engouement pour raire admettre « l’idée prévalente », la thèse copernicienne que Galilée proposait déjà par la conversation et la correspondance. Il avait conquis à sa cause le jeune prince Cesi, fondateur de l’Accademia dei Lincei, qui fit publier à Rome, le 22 mars 1613, les Lettres de Galilée sur les taches solaires. Le nom de Lincei (les lynx) fait référence à la vue perçante de ces félins. L’homme du télescope avait tout naturellement sa place dans cette compagnie. Apparaît ici le primat de la vision sur les autres sens, qui caractérisera la pensée issue de Descartes (la substance comme “étendue”), tout comme la nouvelle physique (le refus des qualités dites “occultes” dans les corps). Mais comment circonvenir les “péripatéticiens” qui « se conduisent en autruches[54] » :

« À mon avis, écrit Galilée à Welser, pour toute éducation ils ont été nourris dès l’enfance dans l’opinion que la philosophie n’est rien, ne peut rien être qu’une étude complète des écrits d’Aristote, telle que de divers passages on puisse promptement rassembler et ramasser un grand nombre de solutions pour n’importe quel problème. Ils souhaitent ne jamais lever les yeux de ces pages, comme si le grand livre de l’Univers n’avait hé écrit que pour être lu par Aristote dont les yeux eussent été destinés à voir pour toute la postérité[55] ».

Pour Galilée, « l’autorité des opinions de mille ne vaut pas dans les sciences une étincelle de raison dans un seul[56] ». On voit apparaître ici ce domaine scientifique séparé à l’intérieur duquel prévaut un raisonnement nouveau, dans lequel l’expérience et les mathématiques deviendront les seules raisons recevables. Mais les philosophes ne reconnaissaient pas de homes au raisonnement syllogistique dont ils avaient coutume d’habiller leurs démonstrations. Allait-on aboutir à une impasse, à un échec de la raison comme outil universel de persuasion ? Comment préserver cette autonomie de la science – dont un grand nombre, et non des moindres, est désormais convaincu – tout en amenant les philosophes à accepter des énoncés dont ils n’entendent pas les raisons ? Sous cette forme, la question n’a plus cessé de se poser et n’a jamais été vraiment résolue.

Cesi et Galilée entrevirent un moyen. Les contemporains nous ont rapporté la tactique favorite de Galilée : pousser le raisonnement adverse jusqu’à l’absurde. En 1615, un habitant de Rome écrit au cardinal Alessandro d’Este : « Nous avons ici M. Galilée, qui, dans les assemblées de curieux, en ébahit souvent beaucoup à propos de l’opinion de Copernic, qu’il tient pour vraie… Encore que la nouveauté de son opinion laisse les gens fort peu convaincus, il convainc néanmoins de vanité la plupart des arguments par lesquels ses adversaires tentent de le renverser. Lundi, en particulier, chez Frederico Ghisileri, il a accompli de merveilleux exploits ; et ce que j’ai le mieux aimé c’est qu’avant de répondre aux raisonnements adverses, il les amplifiait et les renforçait lui-même à l’aide de nouveaux arguments qui semblaient invincibles, de sorte qu’en les ruinant ensuite, il faisait paraître ses adversaires encore plus ridicules[57] ».

Et Koestler ajoute, en commentant cette lettre : « c’était une excellente méthode pour triompher un instant et se faire des ennemis pour la vie. Par de tels moyens il ne prouvait pas son raisonnement, il détruisait celui de l’adversaire. Mais étant donné les circonstances, c’était la seule tactique qu’il pût employer : démontrer l’absurdité des épicycles de Ptolémée et passer sous silence l’absurdité des épicycles de Copernic[58] ».

Si donc ses contradicteurs évoquaient l’Écriture, et si l’Écriture lui avait donné raison contre Aristote sur la corruptibilité des cieux, pourquoi ne pas chercher dans l’Écriture comment réfuter la stabilité de la terre ? Ce serait retourner l’argument d’autorité contre ceux-là mêmes qui invoquaient l’autorité d’Aristote : l’autorité du Livre divin étant, de l’aveu même des péripatéticiens, supérieure à celle du Philosophe. Mais, ce faisant, Galilée sortait du domaine propre qu’il avait lui-même désigné à l’homme de science, pour « entrer dans la sacristie », comme on lui en fera bientôt le reproche.

Les silences du chanoine Koppernigk

Seules des considérations tactiques permettent de comprendre cette obstination à faire intervenir l’Écriture dans le débat. La mobilité de la Terre avait été évoquée depuis des siècles, et nul n’y avait vu une contradiction insurmontable avec la Révélation. En 1377 Nicole Oresme l’avait soutenue dans son Traité du Ciel et du Monde. Après avoir montré comment les sens ne perçoivent que le mouvement relatif, il évoque le miracle de Josué arrêtant le Soleil :

« Item, quant Dieu fait aucun miracle, l’on doit supposer et tenir que ce fait il sans muer le commun cors de nature, fors au moins que ce peut estre.. et doncques, si l’on peut sauver que Dieu aloisgna le jour au temps de Josué pour arrester le mouvement de la Terre ou de la région de ci bas seulement, laquelle est si très petite et auxi comme un point au regart du Ciel, sans mettre que tout le Monde ensemble, lors ce petit point, eust été mis hors de son commun cors, et meismement tels corps comme sont les corps du Ciel, c’est molt plus raisonnable. […] Et semblablement pourrait-on dire du retour du Soleil au temps des Ezéchias[59] ».

Duhem note en reproduisant ce Traité :

« Au XIVᵉ siècle, l’hypothèse du mouvement de la terre, défendue par Oresme, trouva de savants adversaires ; mais ils ne songèrent pas il s’appuyer, pour combattre cette supposition, sur les passages de l’Écriture dont le Chanoine de Rouen n’avait pas voulu tenir compte. (…) Le traité où il regardait comme probable que la terre tourne lui valut de s’élever dans la hiérarchie ecclésiastique[60] »

De fait, aussitôt la publication de cet ouvrage, Oresme fut promu évêque de Lisieux. Un siècle plus tard, Copernic vérifiera de même l’intérêt de l’Église pour une nouvelle mécanique céleste.

Le Commentariolus exposant le principe du système de Copernic circula en manuscrit à partir de 1510. Il y prétendait (sans en apporter la preuve) que 34 cercles suffisaient à rendre compte du mouvement des cinq planètes alors connues, en admettant l’hypothèse héliocentrique. Face aux 40 cercles de Ptolémée, le système semblait plus simple, donc préférable, et son auteur fut invité au Latran, en 1514, pour participer à la réforme du calendrier. Copernic refusa, mais se mit à rédiger son opus magnum, le De revolutionibus orbium mundi. Il dut le terminer vers 1530. Pourtant, alors que l’Europe savante en attendait avec impatience la publication, Copernic se tut. Pourquoi ? Les encouragements ne lui manquèrent pas. En 1533, Clément VII offrit un manuscrit grec (cadeau alors très prisé par les lettrés) à son secrétaire personnel pour avoir « exposé devant lui, dans les jardins du Vatican, la doctrine de Copernic sur le mouvement de la Terre[61] ». La doctrine copernicienne, ou plus exactement “pythagoridenne” comme on le dira par la suite, n’avait donc rien qui horrifiât les oreilles de la curie. Le 1ᵉʳ novembre 1536 encore, le cardinal de Capoue, homme de confiance de trois papes successifs, écrit de Rome au chanoine de Frauenburg, aux confins de la Baltique :

« Nicolaus Schœnberg à Nicolaus Copernicus, salut !… J’ai appris que non seulement vous connaissez à fond les doctrines des mathématiciens anciens, mais que vous avez créé une nouvelle théorie de l’Univers selon laquelle la Terre se meut et le soleil occupe la position fondamentale et donc centrale : que la huitième sphère (celle des étoiles fixes) demeure dans une position immobile éternellement stable et que la lune, avec les éléments compris dans sa sphère (l’atmosphère et la Terre), placée entre celles de Mars et de Vénus, tourne annuellement autour du soleil… C’est pourquoi, savant homme, sans vouloir être importun, je vous prie avec insistance (atque etiam oro vehementer) de communiquer votre découverte au monde savant, et de m’envoyer aussitôt que possible vos théories sur l’Univers, en même temps que les tables et tout ce que vous avez touchant ce sujet… Si vous me faites ces faveurs, vous verrez que vous traitez avec un homme qui a vos intérêts à cœur et qui souhaite rendre pleinement justice à votre excellence. Adieu[62] ».

Copernic se tint coi et il fallut qu’un jeune lettré protestant, Rhéticus, vienne l’importuner plusieurs mois durant pour qu’il laissât enfin remettre son manuscrit à l’imprimeur. Il mourra d’ailleurs, à soixante-dix ans, quand le premier exemplaire lui parvint. Mais pourquoi cet homme, que la rumeur publique avait déjà rendu célèbre, a-t-il lutté durant trente-sept ans pour ne pas exposer le fruit d’une vie de travail ? Koestler semble être le premier à proposer une clé de ce comportement énigmatique. « Tout indique, écrit-il après trois années de recherches, que ce n’est pas le martyre qu’il redoutait, mais le ridicule, parce qu’il était déchiré de doutes quant à son système, et qu’il savait qu’il ne pourrait ni le démontrer aux ignorants ni le défendre contre les critiques des connaisseurs[63] ».

L’objection des ignorants : « En dialecte franconien une proposition farfelue, tirée par les cheveux, se dit encore Koeppernekch[64] » ; Copernic était l’homme qui refusait d’en croire ses yeux et niait le témoignage des sens en affirmant l’immobilité du soleil. L’objection des connaisseurs : le système développé par Copernic contredit ses propres principes. Il n’est ni plus simple que le système de Ptolémée, ni centré sur le soleil.

« Il est amusant de voir, écrit Koestler, que de nos jours les plus consciencieux historiens, en écrivant sur Copernic, témoignent à leur insu qu’ils ne l’ont pas lu. Ce qui les trahit, c’est le nombre des épicycles du système copernicien[65] ».

Dans son Commentariolus Copernic en avait annoncé trente-quatre, soit six de moins que dans la machinerie céleste de Ptolémée. Mais quand il fallut ajuster la théorie avec les observations, il dut ajouter de nouveaux épicyles, si bien que le total fut porté à quarante-huit. Mais cette somme n’apparaît nulle part, et le fait passa inaperçu : la tradition savante, de Delamhre à Poincaré, Jones ou Dingle, va répétant que le système de Copernic était plus simple. Par ailleurs, les planètes n’y tournent pas autour du Soleil, comme on l’enseigne aux écoliers, mais elles se meuvent sur des épicycles dont le centre est un point imaginaire, centre de l’orbite terrestre, lui-même situé à une distance du Soleil égale à environ trois fois son diamètre. Ce détail eut été sans importance si, à la manière de Ptolémée, Copernic n’avait vu dans son système qu’un artifice mathématique permettant de prévoir la position des astres. Mais il prétendait que réellement les planètes suivaient un mouvement centré sur le vide ! C’était s’exposer en sus à des objections physiques et non plus seulement astronomiques.

En réalité, il fallut attendre Kepler (1571-1630) pour donner ses lettres de créance à l’idée héliocentrique : en montrant dans le soleil le foyer d’une orbite planétaire elliptique, il réalisa le premier véritable progrès de l’astronomie théorique depuis les Grecs. Or Galilée (1564-1642), qui mourut douze années après Kepler, ne fit nul cas de cette découverte. Il répondit à peine aux lettres que l’astronome lui adressa. Galilée s’était déclaré copernicien, mais lui non plus n’avait pas lu le livre de Copernic[66] : dans la troisième journée du Dialogo, en 1632, il laisse entendre que la Terre, comme les planètes, décrit à vitesse constante un cercle autour du Soleil. Son exposé ne “simplifiait” pas, il “défigurait” les faits, note Koestler[67]. L’idée copernicienne était celle d’Aristarque de Samos, dont Copernic avait eu connaissance lors de ses études en Italie. Il faut lui reconnaître deux avantages : elle expliquait élégamment la rétrogradation apparente des planètes, ainsi que la permanence des planètes intérieures (Mercure et Vénus) au voisinage du Soleil. Mais il existait alors un système du monde qui combinait ces avantages avec le géocentrisme : celui de Tycho-Brahé.

Le 17 août 1563 – il avait dix-sept ans – Tycho-Brahé (1546-1601) observa une conjonction de Saturne et de Jupiter. Il possédait les tables de Copernic et découvrit qu’elles se trompaient de plusieurs jours. Ainsi se détermina sa vocation : introduire la précision dans les observations astronomiques. Ses moyens princiers sur l’île de Hveen que le roi Frédéric II de Danemark lui avait offerte, lui permirent de dresser une nouvelle carte du firmament où 777 étoiles étaient localisées avec exactitude. Ses relevés continus sur plusieurs années (une innovation) préparèrent les données certaines dont Kepler se servit pour établir les lois des mouvements planétaires. Pour se faire une idée de la qualité des instruments géants conçus par Tycho-Brahé, il suffit de se référer à la découverte du mouvement unique de Mars par Kepler. Dans le système de Copernic, la trajectoire de Mars résultait de cinq mouvements circulaires composés. Kepler crut pouvoir les remplacer par un seul mouvement circulaire excentrique, mais exécuté à vitesse non uniforme. Entre les positions de Mars calculées suivant son modèle, et les observations de Tycho-Brabé, Kepler releva jusqu’à huit minutes d’écart[68]. Tout autre astronome aurait jugé cet écart insignifiant, intérieur même à l’incertitude des mesures, et conclu aussitôt à l’exactitude du modèle : huit minutes est l’angle qui sépare deux hommes écartés à six mètres l’un de l’autre, pour un observateur situé à un kilomètre de distance. Kepler, lui, savait que cet écart était significatif ; il écrit dans l’Astronomia Nova (1609) :

« La divine bonté nous a donné en Tycho un observateur si fidèle que nous devons reconnaître ce don divin et nous en servir… Car si j’avais cru pouvoir ignorer ces huit minutes, j’aurais accommodé comme il convenait mon hypothèse. Mais il n’était plus permis de les ignorer, et ces huit minutes montrent la voie d’une réforme complète de l’Astronomie[69] ».

Aussi Kepler se vit-il contraint de rejeter enfin le “dogme” du mouvement circulaire qui, de Pythagore à Copernic (et Galilée), constituait l’armature de toute l’astronomie. De 1600 à 1605, il élabora ses trois grandes lois sur le mouvement des planètes et publia en 1609 l’Astronomia Nova dans laquelle se trouve encore l’explication juste des marées par l’action de la Lune. La deuxième loi donnait un fondement physique à l’héliocentrisme, en faisant du Soleil un foyer des orbites planétaires elliptiques. Elle supprimait donc le point faible du système copernicien : l’invraisemblance d’un mouvement planétaire centré sur le vide.

Or Galilée ne prit pas même la peine d’accuser réception de l’Astronomia Nova, alors que Kepler (pourtant le premier astronome d’Europe, puisqu’il était mathematicus impérial) soutiendra aussitôt le Sidereus Nuotius[70]. « Les trois Lois, les découvertes en optique, le télescope Keplérien, rien de tout cela n’existait pour Galilée, qui défendit fermement jusqu’à la fin de ses jours les cercles et les épicycles, seules formes de mouvements célestes qui lui parurent concevables[71] ».

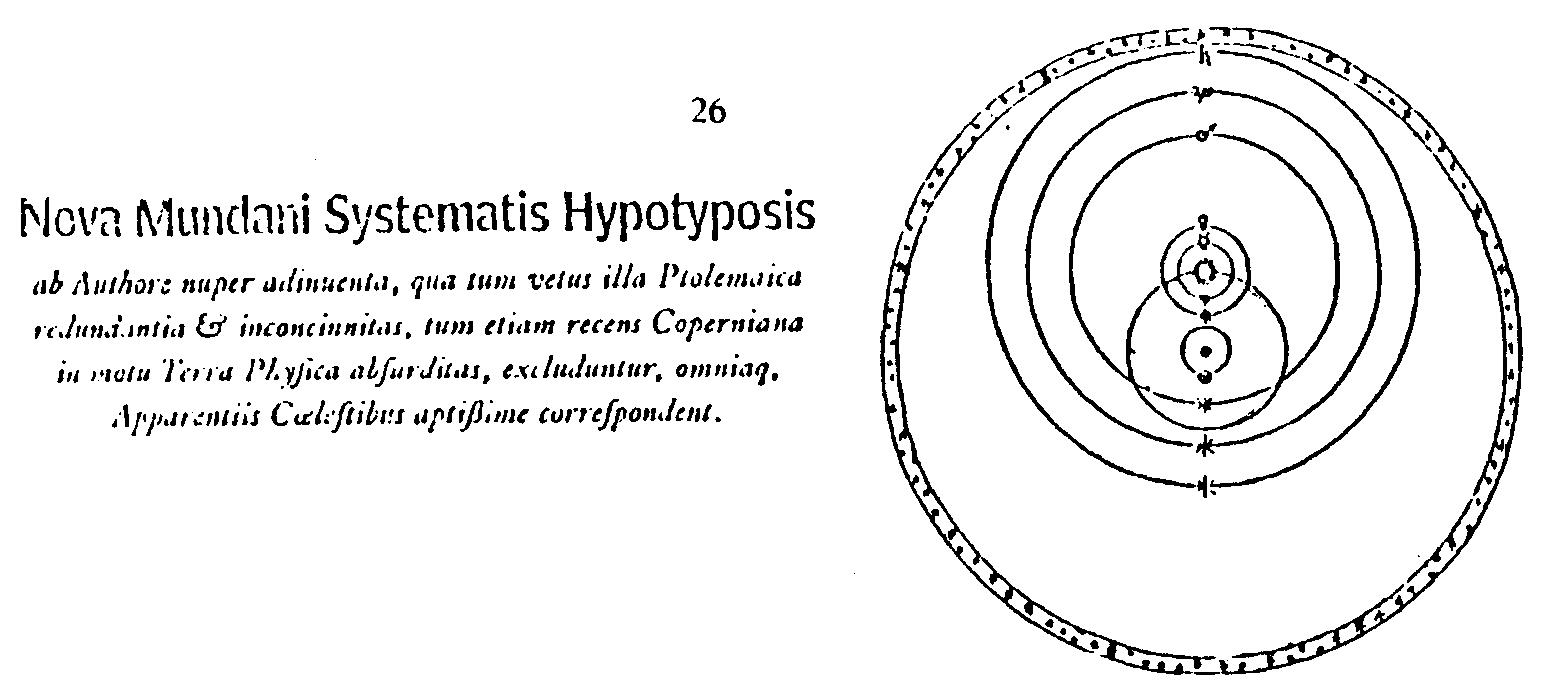

Il se mettait ainsi en position d’infériorité devant les jésuites du Collegium romanum qui connaissaient le système du Monde proposé par Tycho Braché. Dans celui-ci, les planètes orbitent autour du Soleil, mais l’ensemble du système solaire accompagne la sphère des étoiles fixes dans sa rotation diurne autour de la Terre.

Le diagramme ci-après apparut pour la première fois dans le De Mundi Aetherei recentioribus Phaenomenis, que Tycho Brahé publia en 1588. Il incorpore les deux avantages du système de Copernic (rétrogradation et localisation des planètes intérieures), tout en évitant les difficultés physiques soulevées par le mouvement de la Terre. Il rendait donc parfaitement compte de toutes les observations et expériences réalisées jusqu’alors, si bien que deux autres astronomes semblent l’avoir découvert indépendamment : Reymers Baer dit Ursus, alors mathematicus impérial (l588), et Helisaeus Roeslin[72].

Il est donc difficile d’admettre, comme le fait Koestler, que ce système soit un simple “compromis” entre Ptolémée et Copernic[73], un éphémère chaînon intermédiaire. D’une part, parce qu’il est de beaucoup postérieur à Copernic (plus d’un demi-siècle, trois quarts de siècle si on prend comme point de départ le Commentariolus) ; d’autre part, parce qu’il trouve aujourd’hui encore des défenseurs la Tychonian Society en regroupe plusieurs centaines, dont la plupart sont des scientifiques diplômés.

Il est symptomatique que Galilée ne l’ait jamais mentionné. Tout se passe chez lui comme si ses interlocuteurs devaient à toute force se décider entre l’archaïque système de Ptolémée et l’héliocentrisme “pythagoricien” de Copernic. Or les défauts de l’Almageste étaient connus depuis longtemps et Regiomontanus (1436-1476), comme son maître Peurbach (1423-1461), admettaient que le Soleil régissait le mouvement des planètes. Toutefois la lourdeur du système de Copernic empêchait les astronomes d’en faire le remplaçant du système de Ptolémée. A. Wolynski a calculé à ce propos que « sur deux mille trois cents traités d’astronomie publiés de 1542 (publication des “Révolutions”) à 1687, cent quatre-vingts seulement sont favorables à la théorie de Copernic[74] ».

Ce ne pouvait donc être de stricts impératifs scientifiques qui poussaient Galilée vers le système de Copernic. Tycho-Brahé avec sa description de la nova de 1572 et avec sa théorie des comètes en 1577, avait fait beaucoup plus que Copernic pour abattre la cosmologie et la physique aristotéliciennes. Reste l’explication psychologique, « ridée prévalente », qu’il promouvait par son talent malgré l’absence de véritables preuves scientifiques, et en restant silencieux sur le seul système alors irréfuté ; celui de Tycho-Brahe, qui avait l’immense mérite d’accepter les trajectoires héliocentriques des planètes sans soulever toutes les difficultés physiques, philosophiques ou scripturaires qu’entraînait alors l’affirmation du mouvement réel de la Terre.

Il était important de prendre toute la mesure de l’extrême fragilité de la thèse copernicienne, avant d’aborder les idées de Galilée sur la Bible. Galilée voudra être cru sur parole, comme dans les salons de Florence ; il demandera que le fardeau de la preuve repose sur ses contradicteurs ; il cherchera à esquiver un débat strictement scientifique avec les astronomes jésuites, notamment le P. Griemherger, qui écrivait à Mgr. Dini « qu’il eût préféré voir Galilée présenter ses preuves avant d’expliquer les passages de l’Écriture[75] ». Et ce même Galilée entend subordonner l’interprétation de la Bible aux “certitudes” de la science. C’était donner naissance à un malentendu sur la science qui n’a dès lors cessé ; c’était introduire un principe d’autorité dans une question de raison que l’Église, elle, entendait maintenir dans ses bornes propres.

Les premières réactions de l’Église devant l’héliocentrisme de Galilée

Jadis Luther et Mélanchton avaient objecté le sens obvie de la Bible contre les opinions coperniciennes. Semblablement, en novembre 1612 un Dominicain, le P. Niccolo Lorini, prédicateur à la cour du grand-duc et professeur d’histoire ecclésiastique, laissa à son tour entendre que la mobilité de la terre était contraire à l’Écriture. Galilée ne put supporter cette critique ; il écrivit au P. Lorini. C’était assez pour que la question fût soulevée dans l’opinion et aboutisse à la table de la grande-duchesse de Toscane, Marie-Christine de Lorraine. S’y trouvait le P. Castelli, bénédictin, élève et fervent disciple de Galilée. Il en fit aussitôt part à Galilée qui, une semaine plus tard, le 21 décembre 1613, lui répondit en exposant pour la première fois ses principes d’exégèse. Il les développera en 1615, dans une lettre sans date certaine dite Lettre de Galilée à la Grande-Duchesse Christine de Lorraine.

Nous suivrons pour cette dernière lettre la traduction intégrale donnée par le P. François Russo[76]. Pour la lettre à Don Benedetto Castelli, nous suivrons celle de P.H. Michel[77].

Attaqué sur le terrain de l’Écriture, il n’allait pas de soi que Galilée dût y répliquer. Le 7 juillet 1612, le cardinal Conti avait confirmé Galilée dans l’idée que la corruptibilité des cieux était mentionnée « en beaucoup de lieux (de l’Écriture) », mais il ajoutait que poser un mouvement circulaire pour la Terre semblait peu conforme au texte biblique. Chacun avait alors à l’esprit le miracle de Josué arrêtant le Soleil (Josué 10:13) : comment Josué aurait-il pu commander à un astre immobile de suspendre son cours ? Et s’il fallait admettre que la Bible ne parle pas selon la réalité objective des phénomènes, ne risquait-on pas de voir ressurgir une crise religieuse plus grave encore que la Réformation qui, avec la Contre-réforme alors en cours, avait mis la moitié de l’Europe à feu et à sang ? Les jésuites avaient depuis longtemps trouvé une solution élégante à tous les conflits entre la nouvelle physique et la physique aristotélicienne étudiée par les théologiens : ils distinguaient, pour ne pas les opposer, une connaissance par hypothèses mathématiques, sans prétentions métaphysiques, et la connaissance induite des données sensibles, seule à permettre d’accéder aux causes et donc seule réelle au sens d’Aristote. C’est pourquoi il avait été demandé à Copernic de présenter son système comme une hypothèse. Après la condamnation de l’héliocentrisme par un décret de la Congrégation de l’Index, le 5 mars 1616, le livre des Révolutions fut corrigé en neuf passages : là où Copernic avait parlé de façon absolue. Et un décret du 15 mai 1620 autorisa de nouveau sa publication, « correctis locis, in quibus, non ex hypothesi sed asserendo, de situ et moru terrae disputat[78] ».

En revanche, était « prohibée entièrement et condamnée » la lettre du Père Paul-Antoine Foscarini, carme, « sur l’opinion des Pythagoriciens et de Copernic touchant le mouvement de la terre et la stabilité du soleil et le nouveau système Pythagoricien du Monde, imprimée à Naples par Lauaro Scorrigio, en 1615, dons laquelle ledit Père s’efforce de montrer que la susdite doctrine sur l’immobilité du soleil au centre du monde et sur le mouvement de la terre, est d’accord avec la vérité et n’est point opposée à la doctrine sacrée[79] ».

En d’autres termes, on pouvait opiner à volonté sur le mouvement de la Terre à condition de ne pas prétendre parler absolument ; mais on ne devait pas mêler l’Écriture Sainte à ce débat. Il est difficile de comprendre pourquoi Galilée ne s’en est pas tenu à une attitude qui, de prime abord, aurait dû lui convenir. Sa nouvelle méthode scientifique, le traitement mathématique des seules grandeurs mesurables, ne pouvait introduire qu’à un aspect du réel, objectif, observable pour tous, remarque E. Namer ; et il cite à l’appui ce passage du Saggiatore(1610) : « La tentative de saisir l’essence vraie et intrinsèque des choses naturelles, je la tiens pour une entreprise aussi vaine dans les substances élémentaires et proches que dans celles du Ciel et dans les plus éloignés[80] ».

Mais Galilée dut imaginer un avantage à ce débat : montrer que le système de Copernic permettait une meilleure interprétation du miracle de Josué, que le système de Ptolémée ; il pourrait ainsi faire bénéficier l’Église de son immense talent. Le 11 octobre 1632 il écrit au cardinal Francesco Barberini (le neveu du pape Urbain VIII) – « avec une naïve inconscience », commente P. Aubanel-: « Je n’ai pris part à cette controverse que par zèle pour la Sainte Église, pour donner à ceux qui la servent ou du moins à quelques-uns d’entre eux une occasion de profiter de mes longs travaux et de pénétrer dans des mystères qui, éloignés de leurs études habituels, n’entrent pas dans le cercle ordinaire de leur activité. Je suis convaincu qu’il me sera facile de leur prouver que j’ai trouvé dans les livres des Pères de l’Église, des points de vue et des idées favorables à mes opinions[81] ».

S’il faut en croire l’ambassadeur de Toscane à Rome, Pierre Guicciardini, ce prosélytisme que Galilée excelle à justifier par de belles raisons, se fait si importun qu’il en devient d’une maladresse inexplicable. Le 4 mars 1616, Guicciardini écrit au grand duc :

« Galilée a tenu plus compte de son opinion que de celle de ses amis. Le cardinal del Monte, moi-même autant que je l’ai pu et plusieurs cardinaux du Saint-Office, nous lui avons conseillé de s’apaiser et de ne pas passionner cette affaire ; et s’il tenait à maintenir cette opinion, de la soutenir paisiblement, sans tant d’efforts pour entraîner les autres à la partager. […] Galilée se persuadant qu’on ne prenait pas assez à cœur son intérêt et ses désirs, après avoir lassé de ses sollicitations un grand nombre de cardinaux, mit enfin tout son espoir dans le crédit du cardinal Orsino, dont la protection lui fut assurée par une lettre de chaude recommandation sollicitée et obtenue de Votre Altesse.[…] Je ne vois pas pour quelle raison il est venu ici, ni ce qu’il peut gagner à y rester… il est évident qu’il est sous l’influence de la passion et qu’il ne peut, dans sa propre cause, juger sainement ce qu’il conviendrait de faire[…] Il est véhément et passionné dans son idée fixe, au point qu’il est difficile de lui échapper quand on le laisse approcher. Et comme en fait la personne est ici dans la maison de Votre Altesse et de Monseigneur le Cardinal, c’est-à-dire de notoriété publique sous leur sauvegarde et leur protection, j’ai cru qu’il était de mon devoir de rendre compte à Votre Altesse de ce qui s’est fait et de ce qu’on pense à ce sujet[82] ».

Ces lignes sont éclairantes. Celui qui les écrit appartient au même “clan” florentin que les amis romains de Galilée ; il entretient le savant à sa table, et le seconde dans toutes ses démarches. Mais il pressent l’échec dans lequel un orgueil insensé est en train de précipiter Galilée. Celui-ci n’a rien d’un savant traqué en haine de la science. Il se pose en donneur de leçons. Simplement, ayant renoncé à convaincre les astronomes, il entend se faire donner raison par les théologiens.

Galilée dans la sacristie

Sa démonstration peut se résumer en six arguments :

- Le sens littéral de l’Écriture est destiné au peuple peu cultivé ;

- Les sciences naturelles, par leurs propres méthodes, permettent d’aboutir à des certitudes ;

- L’Auteur de l’Écriture n’a en vue que le salut des âmes et les vérités surnaturelles ;

- Le sens obvie de l’Écriture ne saurait donc être retenu à l’encontre d’une démonstration scientifique ;

- Il appartient aux théologiens, s’ils l’estiment contraire à l’Écriture, de prouver que le système de Copernic est faux ;

- Dieu, Auteur de l’Écriture et Législateur de la nature, ne saurait se contredire lui-même : le système de Copernic rend mieux compte du miracle de Josué, que ne le tait le système de Ptolémée.

Le sens littéral de l’Écriture est destiné au vulgaire

Galilée écrit à Don Castelli :

« De même que dans l’Écriture on trouve nombre de propositions qui, si l’on s’arrête au pur et simple sens des mots, semblent éloignées du vrai, mais sont présentées de la sorte pour s’adapter à la faible intelligence du vulgaire, de même, à l’intention des rares personnes qui méritent d’être séparées de la plèbe, il faut que de sages interprètes dégagent les significations véritables et fassent voir pour quelles raisons particulières elles ont été ainsi exprimées[83] ».

Ces « sages interprètes » sont, bien entendu, les mathematici qui seuls connaissent la réalité des choses et peuvent la dévoiler aux « rares personnes » qui forment l’élite cultivée. À la hiérarchie par le savoir, intronisée par la Renaissance, Galilée surajoute une hiérarchie à l’intérieur du savoir : les démonstrations mathématiques doivent l’emporter sur le raisonnement discursif. Les théologiens se trouvent ainsi disqualifiés pour interpréter l’Écriture, du moins dans les passages traitant des phénomènes naturels. Quant au peuple, il convient de le laisser croire au sens littéral :

« que, traitant du repos ou du mouvement du Soleil et de la Terre, il irait nécessaire pour s’adapter à la capacité du peuple, d’affirmer ce qu’expriment les paroles de l’Écriture, l’expérience nous le montre clairement : même à notre époque où le peuple est moins fruste, une telle opinion a été maintenue sur la base de motifs qui, à un examen ; un peu sérieux, se révèlent sans valeur, car ils reposent sur des expériences qui sont fausses en totalité ou qui du moins sont tout à fait hors de question ; cependant on ne peut envisager de détourner le peuple de cette croyance, car il n’est pas capable de comprendre les raisons contraires qui dépendent d’observations trop délicates, et de démonstrations trop subtiles qui sont appuyées sur des abstractions qui demandent, pour être bien saisies, une capacité d’imagination qu’il n’a pas[84] ».